お茶にとろみをつけたら、本当に飲み込みやすいの?

なぜおかずにもとろみをつけるの?

とろみがだんだんゆるくなってくるのはどうにかならない?

「とろみ」について感じた疑問をそのままにしていませんか?

「とろみ」がなぜ必要か理解し、適切に「とろみ」をつけて、より安心して食事を支援しましょう!

「とろみ」について摂食嚥下障害のリハビリテーションの専門職である言語聴覚士がわかりやすく説明します。

とろみをつける目的は?

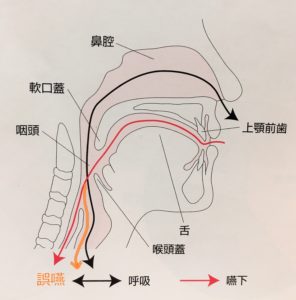

口に入った食べ物がのどを通って、後側(むかって左)=食道にいく嚥下の道。

口に入った食べ物がのどをとって、前側(むかって右)=気管にいく誤嚥の道。

誤嚥は文字通り、嚥下を誤ること。

誤嚥がもとで起こる誤嚥性肺炎は高齢者の命をおびやかすこともある病気です。

とろみをつける目的は、ごく簡単にいえば、誤嚥を防ぐためです。

水分のとろみ

水分にとろみをつける理由

のどぼとけに指をあてて、「ごくん」と飲み込んでみてください。

指を越えて、のどぼとけが動くのが感じられると思います。

「ごくん」が起きて、食道の入口が開くのは、平均して0.8秒程度。

水分のようにサラサラしているものは、のどの中を落ちるスピードが速いので、水分の速度に「ごくん」が追い付かない場合があります。

高齢となると、のどぼとけの位置が下がってしまい、のどぼとけを持ち上げるのに時間がかかるせいもあります。

水分にとろみをつけて、どろっとさせると、水分がのどの中を落ちるスピードがゆっくりになるので、「ごくん」のタイミングが合わせやすくなります。

これが水分にとろみをつける理由です。

シンプルにいえば、水分のとろみは速度調整のためですね。

水分と言っていますが、これは水やお茶だけでなく、ジュース・コーヒー・牛乳・ヤクルト(乳飲料)・味噌汁・スープ、全てにあてはまります。

ビール・日本酒等アルコールも同様です。

アルコールだけはとろみがなくても、むせずに飲めるという方、意外に多いんですけどね。

水分にとろみをつけるポイント

とろみをつけるポイントは、だまにならないように均一につけることです。

そして、とろみはつけすぎてもかえって飲みにくくなるので、つけすぎないようにすること。

とろみが安定するまでに平均2~3分かかるので、とろみのつき具合は少し待って確認します。

また、牛乳・ヤクルト・エンシュアリキッド等の流動食は、とろみがついて安定するまでに時間がかかるため、食事の最初につけておくとよいですね。

ちなみにとろみをつけた水分は、ラップをして冷蔵庫に入れておけば、その日1日は保存できます。

水分のとろみはどうやってつければいいの?

だまにならずにとろみをつける方法は乾いたコップに先にとろみ剤を入れること。

詳しいとろみのつけ方はこちらをご覧ください。

水分のとろみはどれくらいつければいいの?

とろみの濃さの表現はいろいろあり、完全に統一されているわけではありません。

日本介護食品協議会が出している、一例をご紹介します。

使用するとろみ剤によって、とろみのつき方は異なるので、目安と考えてください。

本来であれば、言語聴覚士の評価を受けることをおすすめしますが、身近にいない場合は次の方法を試してみてください。

私が在宅で行っているとろみの濃さの簡単な評価方法です。

今、とろみをつけていない方であれば、まずはフレンチドレッシング状から始めてみてください。

今、とろみをつけていて、それでもむせるという方は、一段階、濃いとろみに変えてみてください。

むせの回数・食事の後ののどのゴロゴロなどを比べてみて、改善していれば(むせやゴロゴロが減っていれば)そのまま様子を見ます。

とろみは濃すぎてもダメです。

どろんどろんになってしまったとろみは飲みづらいだけでなく、窒息の危険を増します。

適切なとろみはその方にとっての必要最低限のとろみです。

とろみの濃度を調整しましょう。

おかずのとろみ

おかずにとろみをつけると、とろみきざみ食やあんかけきざみ食と呼ばれる、食事の形態(種類)になります。

おかずにとろみをつける理由

水分にとろみをつける理由は知っていても、おかずにとろみをつける理由を知らない人が多いなー。

理由は咀嚼した食べものをまとめやすくするため。まとまらないとパラパラとのどの奥に落ちて、誤嚥しやすくなる。

高齢者は唾液が少なくなるから、とろみはその代わりだと考えるとわかりやすいよー。

— STツムジ@介護分野 (@hidaritsumujist) 2018年4月16日

おかずのとろみは唾液の代わりに、口のなかでおかずをまとめてくれるんです!

ではなぜ、まとめる必要があるのでしょうか?

以前に聞いた阪大病院の野原幹司先生の講演。

咀嚼していて食べ物を飲み込むタイミングは、食物が唾液でコーティングされ、1つにまとまったと判断されたときだって。

口の中に食べ物をため込んでしまう方はもしかしたら唾液が不十分で唾液でコーティングできていないせいかもしれませんねー。

— STツムジ@介護分野 (@hidaritsumujist) 2018年4月16日

唾液でコーティングされて、送り込まれて飲み込まれる。

その唾液の代わりがおかずのとろみだと覚えておきましょう。

おかずにとろみをつけるポイント

おかずのとろみは、天津飯や中華丼のあんかけをイメージするとわかりやすいです。

わが家では天津飯が定番メニューの1つなんですが、卵は薄味にして、あんには中華だしやお酢でしっかり味つけをします。

ココです。

あんかけの味つけがおかずとろみのポイントです。

中華だし、鶏がらスープの素を使えば中華風のあん。

和だし、カツオだし、昆布だしを使えば和風のあん。

ブイヨンやコンソメを使えば、洋風あん。

同じ料理でもあんかけの味付けを変えれば、何倍ものバリエーションが広がりますね。

とろみ剤を使わずにとろみをつける方法

おかずにとろみをつけるのにとろみ剤を使わない方法があります。

一般的なとろみ食材には次のようなものがあります。

山芋・卵・マヨネーズ・寒天・ゼラチン・コーンスターチ・上新粉・片栗粉

山芋・卵黄などを加える方法なら、自然なとろみで違和感なく、おいしく食べられます。

かぶのすりおろしもよいですね。

かぼちゃ・じゃがいも・さつまいもなどのほくほくした食感の野菜はポタージュがおすすめ。わざわざとろみをつけなくても素材そのものでとろみのような粘度が出ます。

とろみ剤を使ってとろみをつける方法

水分と同じ要領であんにもとろみ剤でとろみをつけることができます。

とろみ剤を使うメリットは、熱くても冷たくても温度に関係なくとろみをつけられる点、冷めても、時間がたってもとろみが分離しづらい点にあります。

お粥のとろみ

お粥にとろみをつける理由

全粥のような水分が多い粥は柔らかいので咀嚼しやすいのですが、飲み込みは実は難しいのです。

お粥の嚥下が難しいのは固形物と水分が混ざっているから。

口のなかで米粒がバラバラに広がりやすく、おまけに水分は先にのどに入っていってしまい、むせやすくなります。

おかゆにとろみをつける理由は、水分と米粒をまとまりやすくするためです。

お粥にとろみをつけるポイント

水分やおかずと同様にだまにならないようにつけることが大事です。

これも同様につけすぎ注意です。

お粥のとろみはどうやってつけるの?

炊きあがったお粥にとろみ剤を少しずつ加えます。

米粒がパラパラにならず、まとまったら、OKです。

お粥ゼリーが作れる専用の粉

とろみとは少し違いますが、お粥をゼリーにする方法があります。

種類はいくつかあるのですが、ソフティアUがおすすめです。

ソフティアUは原材料にでんぷん質を使っていないので、唾液の影響を受けず、粘度が落ちる(とろみがゆるくなる)ことは起こりません。

とろみ剤の種類

とろみ剤とは、とろみをつけるための専用の粉です。

種類が多く、ドラッグストア等に行くと、10種類近く並んでいることもあります。

どの程度のとろみ剤でどの程度のとろみがつくかは、とろみ剤の種類によって異なりますので、使用するとろみ剤で実際にとろみをつけてみながら、調整を行います。

とろみ剤の種類は成分で大きく分けて3つ。

でんぷん系

片栗粉などに含まれるでんぷん質が主成分。とろみがつくまでのスピードは速いが、べたついて、ダマができやすい。食べ物の味やにおいが変わってしまうことがある。唾液が混ざるととろみがゆるくなる。

グアーガム系

増粘剤として使われている成分。少量でもとろみがつくので、少量でとろみをつけやすく経済的。白っぽく濁りやすい。時間が経つととろみがゆるくなってくることがある。

キサンタンガム系

料理の色や風味を変えることなく使える。冷たい飲み物でも、すぐとろみがつく。

以前はでんぷん系が主流だったのですが、近年の傾向ではキサンタンガム系が主流になってきていますね。

オススメとろみ剤

とろみをつけたとき、食事時間が長くなると、とろみがゆるくなってくることがあります。

これは、片栗粉やでんぷん系のとろみ剤等のでんぷんを含む食材で作るとろみは、唾液中のアミラーゼで分解されてしまうからです。

口に入れたスプーンを再度使用すると、どうしても唾液は食事に混ざってしまいます。

でんぷん系以外のとろみ剤を使うと、とろみは食事の最後まで保ちやすくなりますよ。

言語聴覚士としての経験から、キサンタンガム系のソフティア・つるりんこがオススメ。食べ物の風味を損なわず、とろみが早く安定してつくからです。

牛乳・流動食用とろみ剤

牛乳・乳飲料・エンシュアリキッド等の流動食は、とろみがつきにくいので、専用のとろみ剤があります。

専用のとろみ剤を使っても、とろみが安定するまでに5分程度はかかります。

一度つければ、とろみが強まったり、ゆるくなったりすることはほとんどありません。

まとめ

<とろみをつける理由>

水分:のどを流れる速度をゆっくりにしてごくんのタイミングを合わせやすくする

おかず:唾液の代わりに食物をまとめる

お粥:水分と米粒がばらばらにならないようにまとめる

<とろみをつけるポイント>

ダマにならないようにつける

必要最低限の最適な濃さのとろみをつける

<オススメとろみ剤 キサンタンガム系>

個包装のものは外出時に便利です。

適切なとろみの濃さについては、言語聴覚士や医師にご相談下さいね。

こちらも参考にどうぞ。

食事中に鼻水が止まらない、食べ物が鼻から出てくる方には。

食事中・食事後の咳が心配な方には。

よだれが止まらない!勝手によだれが出てくる!、よだれが気になる方には。

コメント

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]