STツムジです。在宅訪問をしている言語聴覚士です。言語聴覚士は「話す」「聴く」「食べる」のリハビリテーション専門職です。

「不顕性誤嚥」は健康の話題でテレビや週刊誌で取り上げられ、最近耳にする機会が少しずつ増えたことばです。

知るほどに怖く、治療は難しいのですが、できる対応策はあります。

不顕性誤嚥とはどんなものなのか、原因・症状・リハビリなどについてお伝えします。

不顕性誤嚥とは?

不顕性誤嚥の読み方は「ふけんせいごえん」です。

英語では「silent aspiration(silent=静かな、aspiration=誤嚥)」と言います。

「不顕性」とは医学用語で「病気の過程が始まっているが症状が現れていないこと」の意味。

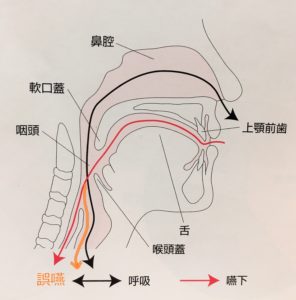

「誤嚥」とは本来、嚥下の道(食道)に行くべきはずの食べ物や唾液等が、呼吸の道(気道)に入ってしまうことです。

食べ物や唾液が声門を越えて、下気道に入った状態を言います。

みなさんも食べたり飲んだりしているときに、ふいにむせることありますよね?

むせは誤嚥物を喀出(吐き出すこと)しようとする体の正しい防御反応です。

健康な人でも食事に集中していないときなどに誤嚥したり、誤嚥しかけたりすることがあります。

そうなんです。

普通、誤嚥をすると、むせ(咳反射)が起きるんです。

でも、誤嚥をしてもむせが起こらない場合があります。

この誤嚥をしてもむせが起こらない誤嚥を「不顕性誤嚥」と言います。

「最近、おじいちゃん、食事でむせて怖いのよね」とご家族から言われるのですが…。

本当はむせない方が怖いんですよ!!

むせなければ、誤嚥したものはそのまま気管から肺へと進んでいきます。

その先は行き止まり。

誤嚥したものは一生、外には出てきません。

誤嚥性肺炎を繰り返し発症した方が亡くなられた後に、肺を解剖すると、肺に誤嚥物がたくさん詰まっていると学生時代に聞いたことがあります。

怖ろしいこと!!

ちなみに不顕性誤嚥の反対語は、むせのある誤嚥は「顕性誤嚥(けんせいごえん)」です。

本などによっては、睡眠中に唾液を誤嚥することを「不顕性誤嚥」と表記されている場合があります。

不顕性誤嚥はどちらの意味でも使われているのが実際です。

この記事内の不顕性誤嚥は「むせが起こらない誤嚥」を指します。

不顕性誤嚥の原因

不顕性誤嚥の原因は気管を含む喉頭の感覚の低下です。

喉頭(のどのずっと奥)の感覚がよくないので、入ってきてはいけない食べ物や唾液が入ってきてしまっても気がつかない状態と考えるとわかりやすいと思います。

気がつかないので、むせ(咳反射)は起こらないのは当然ですね。

喉頭の感覚が低下する原因は、脳卒中の後遺症としての感覚障害、加齢などがあります。

加齢も原因の一つなので、不顕性誤嚥は高齢者に多いのです。

不顕性誤嚥の症状と重症度

むせない誤嚥が不顕性誤嚥ですから、不顕性誤嚥そのものの症状はありません。

発熱、痰の増加等の、誤嚥性肺炎の症状が出て初めて気づかれます。

「あれ?いつも全然むせてないのに誤嚥性肺炎ってどういうこと?ひょっとして不顕性誤嚥?」と疑いをもつわけです。

高齢者は発熱・痰の増加のようなはっきりとした症状が出ない場合もあり、より気づかれにくいと言えます。

大事なのは、むせていないから大丈夫ではなく、むせていけど、もしかしたら誤嚥しているかもしれないという視点をもつことです。

不顕性誤嚥があることに早く気づくことができれば、その分、早く対応することができます。

不顕性誤嚥にも重症度があります。

例えば、

軽度であれば、少量の誤嚥ならむせないが、多量に誤嚥するとむせる

重度であれば、多量に誤嚥してもむせない

など、状態は重症度によって異なります。

喉頭の感覚が少しだけ下がっている軽度の場合は、多量の誤嚥でむせていることがあっても、少量の誤嚥ではむせない、検査をしてみて初めて不顕性誤嚥があったんだとわかる場合があるのです。

不顕性誤嚥はなぜ怖いの?

不顕性誤嚥は症状がないので、外から見ても、危険性が全くわかりません。

「見えない」から怖いのです。

私が病院に勤務していたとき経験した、最も印象的な不顕性誤嚥の患者さんのエピソードを紹介します。

私が担当したのは重度の不顕性誤嚥の患者さんでした。

その患者さんは、脳卒中後にけいれんを繰り返し、脳に大きなダメージを受けました。

意識状態もクリアではなく、食べようという意志も感じられません。

食べることは非常に難しい状態でした。

が、ご家族が食べさせることをあきらめきれませんでした。

胃ろうを増設したあとも、医師から禁止されているのにも関わらず、こっそり食べさせてしまい、何度も誤嚥性肺炎を繰り返していました。

主治医・看護師・ケースワーカー・ケアマネージャー等で集まって検討し、ご家族に「食べられない」ことを納得していただくことを目的として、飲み込みの検査を行うことに。

検査後、医師がご家族に検査動画をお見せしました。

動画では食べ物は食道ではなく気管へ吸い込まれました、誤嚥です。

大量に誤嚥しても咳が全くなく、誤嚥したままの状態を見たご家族はようやく食べられないことを納得されました。

この患者さんの場合、ごくんという嚥下反射は出ていました。

むせがないので、外から見ているだけでは、誤嚥しているようには見えません。

食べられているように見えてしまうのです。

「一見食べられているように見えて、実は誤嚥している」

不顕誤嚥のは怖さはここですね。

不顕性誤嚥の検査(評価)

くり返しになりますが、不顕性誤嚥ではむせがないため、外から食べる様子を見ていても、誤嚥しているかどうかがわかりません。

不顕性誤嚥と診断するためには検査をして、不顕性誤嚥の有無を判定する必要があります

不顕性誤嚥の検査(評価方法)には

- VF(嚥下造影検査)

- VE(嚥下内視鏡検査)

- 頸部聴診法

があります。

VF検査(嚥下造影検査)

レントゲン室のレントゲン透視下で、バリウムやバリウムの入ったゼリーや寒天等を食べます。

その食べ物がどのように移動するか、身体の器官がどのように動くかを見る検査です。

嚥下造影検査(video-fluorography)はVF、VF検査と略して呼ばれます。

病院に行かないとできない検査ですし、被爆の心配もありますが、不顕性誤嚥を評価するには最も効果的な検査です。

VE(嚥下内視鏡検査)

鼻から細い内視鏡を入れた状態で食べて、食物が飲み込まれるところを見る検査です。

医師または歯科医師が、内視鏡をビデオカメラに接続し、モニター画面を見ながら、内視鏡を鼻の孔から挿入、鼻腔を経て上咽頭へと達し、中咽頭、下咽頭、喉頭へと進め、観察します。

のどの構造上、飲み込む瞬間は見えないので、嚥下後の状態で評価します。

持ち運びができる機械なので、在宅で受けることもできますよ。実際、私も利用者さん宅で立ち会ったことがあります。

家族が見守るなかで、普段の生活と同じ条件で検査できるメリットがあります。

頸部聴診法

「頸部聴診」といって、聴診器を食べている方ののどに当てて、飲み込むときの音(嚥下音)を聞いたり、嚥下前後の呼吸音の変化を聞いたりして、誤嚥の有無を判定する方法です。

この方法は特別な高い技術が必要で、医療職であっても、誰もが確実に判定できるわけではありません。

私も勉強中ですが、正確に音を聞き分ける自信は残念ながらありません。参考にはしますが、不顕性誤嚥が疑わしい場合はVF・VEを依頼するようにしています。

不顕性誤嚥の治療・予防

不顕性誤嚥そのもの治療や予防は難しいため、誤嚥性肺炎を予防することを目指します。

まず、できることとしては口腔ケアです。

口腔ケアで、口腔内の細菌量を減らすことができれば、誤嚥をしても誤嚥性肺炎のリスクを減らすことができます。

口腔ケアの詳細についてはこちらを。

不顕性誤嚥のリハビリ

不顕性誤嚥はむせが起きるかどうかの違いはあっても、結果として誤嚥をしています。

嚥下障害に対してのリハビリテ―ションが適応されます。

嚥下間接練習と言われる、食べ物を使わない練習が優先されます。

重度の場合、嚥下直接練習(食べ物を使う練習)はしない方針になる場合もあります。

- 口腔のマッサージ

- 頸部のマッサージ

- 唾液嚥下練習

- 食事姿勢の調整=ギャッジアップ角度・頸部の角度・ポジショニング

- 食べ方の工夫

- 食事形態の調整 等

不顕性誤嚥が軽度で、食べながら進めていく方針になりそうな場合(食べる以外の栄養摂取方法がとれないような場合)、VF・VEをしながら、できるだけ誤嚥しにくい安全な食事摂取方法を考えます。

例えば、

- 車いすよりリクライニング(背もたれが倒れるタイプ)がいい。

- あごはしっかりひいて、頭を右にむけた方が誤嚥が少ないね。

- 食事形態は、ミキサー食のみだな。

- 水分のとろみはやや濃い目にしよう。

- 自力摂取(自分で食べる)では一口量の調整ができないから、介助が必要だ。

などなど、その方の嚥下の状態に合わせた方法が選択されます。

検査で終わらず、その後も定期的に、食べる方法についての詳しい助言・指導を医師や言語聴覚士から受けること、可能な範囲で、定期的なVF・VE検査で、経過をみていくことが必要です。

不顕性誤嚥は誤嚥性肺炎につながる非常にリスクが高いので、より慎重に進められます。

どんな方針で進めていくか、主治医と相談しながら進めていくことが大事ですね。

誤嚥性肺炎の予防についてはこちらに詳しく書いています。

不顕性誤嚥のまとめ

- 不顕性誤嚥はむせのない誤嚥のこと。

- 症状がなく、外からは見えないため、危険性が気づかれにくい。

- 検査(評価)を受けなければ、正確に診断はできない。

- 誤嚥性肺炎につながるリスクが高いため、リハビリテーションは慎重に進められる。

むせることが怖いのではない、むせないことの方がずっとずっと怖いのだとわかっていただけましたか?

むせていないのに、熱が続いたり、痰が増えたりする場合は、もしかしたら不顕性誤嚥をしているかもしれません。

受診をして検査を受けることをオススメしますよ。

こちらもよく読まれています。

むせたときの対処法は?

とろみをつける理由は?

コメント