STツムジです。利用者さんのお宅を訪問している言語聴覚士です。言語聴覚士は「話す」「聴く」「食べる」の専門家です。

「よだれが出て困ります」

「ポタポタよだれが垂れます」

「最近、よだれが多いので、唾液が増えている気がします」

こんな相談を受けることがよくあります。

高齢者に限らず、脳卒中後やパーキンソン病のような神経難病(進行性神経筋疾患)の方の場合、お若くても、よだれに悩んでいる方は多いです。

悩まれているのはご本人の場合もあれば、ご本人は困っていなくてご家族や介護者が困っている場合もありますね。

口の中を潤し、浄化作用のある大事な唾液ですが、口から出てしまうと厄介者あつかいですよね。複雑な存在です…。

よだれの原因と対策について、わかりやすくお伝えします。

唾液の働き

口の中にあれば、「唾液=つば」ですが、口の外に出れば「よだれ」となります。

呼び方が違うだけで、同じものですね。

「よだれ」は流涎(りゅうぜん)とも呼ばれます。

唾液には私たちの体を守るたくさんの大事な働きがあります。

唾液の働きや役割について、確認してみましょう。

- 唾液は味を感じさせる

- 唾液は食べ物と混ざり合い、包み込み、まとめる

- 唾液は消化を助ける

- 唾液は虫歯を予防する

- 唾液のうるおいは発音をしやすくする&義歯を安定させる

- 唾液は菌から体を守る

唾液は味を感じさせる

食べ物の味は、まず唾液のなかに溶け出します。

舌の表面にある味蕾細胞で味を感じます。

唾液があるから、食べ物の味がわかるのです。

唾液は食べ物と混ざり合い、包み込み、まとめる

唾液は咀嚼された食べ物と混ざり合い、食べ物をコーティングし、食べ物をまとめて、ひとかたまりにする役割があります。

昔に比べると、唾液が少ない人が増えています。

唾液が減ると、水やお茶がないと食べ物を飲み込めなくなってしまうのです。

食べ物を水分で流し込むのが習慣になると、唾液が十分に出なくなります。

唾液を十分に出すには、まずよく噛んで食べる!

食事中にお茶を飲むときは、食事の最初に一口飲んで、のどをうるおし、残りは最後に飲むようにしましょう。

舌や頬の麻痺があって、食べ物が口のなかに残りやすかったり、うまく飲み込めずにのどに食べ物が残る方は話は別で、食事中も積極的に水分を摂ることをオススメします。

唾液は消化を助ける

唾液には、でんぷん(炭水化物)を消化する「唾液アミラーゼ」が含まれています。

水は唾液の代わりにはならず、消化は助けてくれません。

唾液は虫歯を予防する

唾液は歯についた汚れを洗い流してくれる働きがあります。

虫歯を作るミュータンス菌は、砂糖をえさにして、酸を出します。

酸を出し始めて20分くらい歯をとかす状態が続きます。

が、60分くらいすると、唾液の働きでリセットしてくれるのです。

ダラダラと甘いものを食べ続けると、リセットする間がありません。

注意すべきなのは、寝ているとき。

寝ているときはほとんど唾液が出ていません。

寝る前に、甘いものを食べたり飲んだりして、歯みがきもせずに寝てしまったら、唾液による浄化作用が働かないので、口のなかは酸が強い状態が一晩中続きます。

寝る前の歯みがきが大事ですね。

唾液のうるおいが発音をしやすくする&義歯を安定させる

口のなかが潤っていないと、発音がうまくできません。

緊張するとうまく発音ができなくなるのは、緊張すると唾液がうまく出にくくなるからです。

唾液が少ないと義歯の安定が悪くなります。

輸液で脱水が改善して義歯が安定するケースもあるくらいです。

唾液は菌から体を守る

唾液には傷を消毒する成分「リゾチーム」が含まれています。

リゾチームは、唾液の他にも、鼻水や涙などにも含まれ、体の表面で菌が入ってくるのを防いでいます。

口のなかの傷が化膿しにくいのもこのためです。

唾液が出るしくみ

唾液は口腔だけでなく、全身状態との関連が深いです。

唾液の分泌は自律神経でコントロールされています。

ネバネバ唾液とサラサラ唾液

精神的に緊張した状態ではネバネバした粘度の高い唾液が多く、口の渇きを覚えます。

リラックスした精神状態ではサラサラ(漿液性)の唾液が多くなります。

また、情動活動が活発なほど唾液は増えます。つまり、テレビを見たり、本を読んだり、頭でものを考える活動が多いほど唾液は多くなります。

逆に睡眠時や昏睡状態など精神活動が低下している状態では減少します。

安静時(何もしていないとき)唾液が少ない人でも咀嚼時や歯ブラシで口腔を刺激したときの唾液分泌量は数倍に増加します。

舌や頬などの口腔器官を動かすことでも唾液の分泌は促されます。

常に口をモグモグと動かしているような、口腔の不随運動(ジスキネジア)がある方で、運動の刺激で唾液の分泌量が多くなっているケースはよく目にしますね。

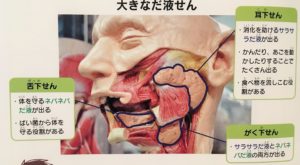

唾液は唾液腺から出ている

唾液は口のなかにある唾液腺(だえきせん)から出ています。

3つの大きな唾液腺と、舌やくちびるにたくさんある小さな唾液腺があります。

大きな唾液腺は

- 耳下腺(じかせん)

- 顎下腺(がっかせん)

- 舌下腺(ぜっかせん)

と腺がある場所の名前がついています。

「カミカミおもしろ だ液学」(少年写真新聞社)より引用

耳下腺(じかせん)

耳下とはいいますが、耳の前側で少し下にあります。

耳下腺からは消化を助けるサラサラした唾液が出ます。

噛んだり、あごを動かしたりすることでたくさん唾液が出ます。

耳下腺からの唾液は食べ物と混ざり合い、食べ物を包み込み、まとめる働きがあります。

サラサラした唾液は、消化を助ける働きがあります。

顎下腺(がっかせん)

下顎骨(あごの骨)の上側にあります。

サラサラした唾液とネバネバした唾液の両方が出ます。

舌下腺(ぜっかせん)

ネバネバした唾液が出ます。

舌下腺から出る唾液は、菌から体を守る役割があります。

よだれの原因

なぜ、よだれが出るのか(唾液が口から出てきてしまうのか)、考えられるいくつかの理由があります。

- 口腔内・顔面(口唇やあご)の感覚が低下している

- くちびるが閉じられない

- 舌の動きがよくない(送り込めない)

- 唾液が飲み込めない

- 姿勢がよくない(唾液が飲み込める姿勢でない)

口腔内・顔面(口唇やあご)の感覚が低下している

簡単に言うと、感覚の問題です。

私たちは、唾液が口のなかにたまればそれを感じることができます。

すると、自然に送り込み、飲み込みの反射が起こります。

口腔内の感覚が低下し、唾液がたまっていることに気づかなければ、飲み込めません。

また、顔面(口唇やあご周辺)の感覚が低下している場合、口唇から流れ出たよだれに気付かず、よだれでシャツに大きな水たまりができてしまうような方もいます。

くちびるが閉じられない

簡単に言うと、運動の問題です。

専門的にいうと、口輪筋(こうりんきん)という筋肉の麻痺によります。

脳卒中の後遺症や神経筋疾患でくちびるの動きが悪くなり、きちんと閉じられない場合、唾液は口の外へ出てきます。

経験ありませんか?

電車の中などで座ったまま眠ってしまい、はっとして目覚める。

重力で口が開き、あごが下がりよだれが出そうになっている。

あー、恥ずかしい。

実は私も電車通勤をしていた頃は、よく経験しました。

くちびるが閉じているおかげで、唾液を口の中に貯めておくことができるのですね。

舌の動きがよくない

これも運動の問題です。

唾液は口腔底(下の前歯の裏)に一番よくたまります。

唾液を飲み込むためには、舌で下の前歯裏にある唾液を集めて、のどの奥に送り込むことが必要です。

舌に運動障害があると、その送り込みが難しくなり、口腔底にどんどんたまって、よだれとしてあふれ出てきます。

唾液が飲み込めない

簡単に言うと、飲み込みの問題、嚥下障害です。

口唇の運動がよく、感覚がよくても、飲み込まれなければ、湧き出してくる唾液は外に流れ落ちるしか道はなくなります。

以前に相談をされた方のなかで、「よだれが多いのは唾液が増えているからではないか」と言われた方がいました。

通常、唾液は1日に約1~1.5ℓ分泌されます。

大きいペットボトル1本分、この量、驚きませんか?

高齢者になると、500ml程度に減少している場合もあります。

私たちは、無意識に少しずつ唾液を嚥下しているので、これほどの量を飲んでいることに気が付かずにいます。

もし、それが飲み込めずに口の外へ流れ出てしまったら、相当な量だと感じるでしょう。

唾液は体温に近い温度であるために、飲み込みにくいという要因もあります。

はっきりと冷たい、温かいものに比べると、体温に近い温度のものは口腔内で認知されにくく、飲み込みにくいのです。

唾液が増えていると感じるのは飲み込めずに唾液が口から出てきているからです。

よだれが出ることの裏側には、舌の動きがよくない(唾液を送り込めない)、飲み込みの反射が弱くなっているなど、嚥下の問題がかくれている場合がほとんどです。

姿勢がよくない(唾液を飲み込める姿勢でない)

姿勢がよくないせいで、よだれが出る?

少しイメージしづらいかもしれませんね。

私が以前担当していた、パーキンソン病のAさんのケースを紹介します。

ことばや飲み込みで困ることはありますかとたずねると「だえき」とおっしゃしました。

小さなハンドタオルを常に持って口元にあてておられます。

この方の場合、上記の1、2、3、4にあてはまりません。

口唇を閉じる力があり、感覚も保たれています。

姿勢よく向かい合って話をしているときは自然と唾液を飲みことができます。

常食を食べられており、舌での送り込み力、飲み込む力は十分にあります。

パーキンソン病による姿勢の不安定性の影響で、椅子に座っていると、徐々に身体が横に倒れて、前のめりになり、頭が落ちて、あごがひかれ、うつむいてしまいます。

姿勢がくずれ始めると、自分で修正することができず、ひどいと椅子から落ちてしまうこともありました。

身体が前のめりになり、顔がうつむけば唾液は重力で落ちます。

口先にたまった唾液がツーッと太ももにむかって、口唇から直接垂れてしまいます。

顔がうつむいていたら、よほど意識して、口先に落ちてきた唾液を舌で集めて後ろに送り込まないと飲み込むところまでもっていくことができません。

姿勢の問題によって、よだれの問題が深刻化します。

パーキンソン病に限らず、脳卒中後の方でも姿勢がくずれやすく、頭が下がってしまうようなケースでは、唾液を飲み込める姿勢がとれないことが原因で、よだれが増えてしまうことがあります。

高齢者のよだれの対策

よだれの原因に続き、よだれへの対応です。

- よだれを意識する

- 唾液嚥下(唾液の飲み込み)を意識する

- 唾液が飲み込める姿勢を作る

- 唾液を減らす 口腔の不随運動の治療

- 唾液を減らす 唾液腺のアイスマッサージ

- 唾液を持続的に吸引する

よだれを意識する

口腔内や顔面の感覚をよくすることは非常に難しいので、どう意識するかがポイントになります。

私の祖母は脳出血の後遺症で、体の右側に麻痺がありました。顔面の右側の動きが悪く、右の口角からよだれが出ていました。

祖母はそれを気にして、どこに行くときも首にタオルを巻いて、それで口元をぬぐっていました。

感覚があまりないので、自分で気づくことがむずかしかったですが、意識することで垂れてもすぐに拭けたり、よだれが出ていなくても口元を気にしたりできるようになっていました。

よだれを意識することが対策の第一歩です。

唾液嚥下(唾液の飲み込み)を意識する

こちらからの指示にしたがえる方でしたら、唾液を嚥下する練習を行います。

たんに「つばを飲み込みましょう」だけではなく、

「くちびるをしっかり閉じて、舌で口のなかのすみずみから唾液を集めてきてください。舌を上あごにつけて、はい、ごくんと飲み込みましょう」

口唇や舌の動きに意識をむけるよう促します。

意図的に嚥下することが可能となってきたら、声かけは少なくしていって、なるべくご本人に意識して飲み込んでもらうようにしていきます。

唾液が飲み込める姿勢を作る

上の2つはよだれや嚥下を意識することができる方しかできませんが、姿勢は介護者が整えることができます。

座っていて、重力で唾液がのどの奥に流れるような姿勢をとります。

リクライニングができる車いすなら、少し背もたれを倒します。

通常型の車いすであるなら、体がかたむいたり、前のめりにならないように、ポジショニングします。

クッションを使用することでお尻が前にずれにくくなり、姿勢全体がくずれないようにサポートすることができる場合があります。

厚みや素材など、種類があるので、身体に合ったものを選べるといいですね。

車いす用のクッションは車いすと合わせ車いす附属品としてケアプランに組み込むことで、介護保険の(貸与)レンタル対象となります。利用料金はだいたい月々、数百円です。

食べ物をこぼしたり、排泄で失敗したりすることを考えて、購入した方が気兼ねがないという方もいらっしゃいます。

例えば、このような車いす用クッションが市販されています。

唾液を減らす 口腔の不随運動の治療

口腔の不随運動=ジスキネジアは自分では動かそうと思っていないのに口唇や舌が勝手に動いてしまう状態です。

口をすぼめたり、口をとがらせたり、口唇をなめたり、口をモグモグ動かしたり、舌を突き出したり、様々な症状が見られます。

このような不随運動があると、運動の刺激で唾液が過剰に出てしまいます。

ジスキネジアの原因はラクナ梗塞(小さな脳梗塞)等の中枢性(ちゅうすうせい)の場合と抗うつ薬・抗パーキンソン病治療薬等の薬剤性の場合が多いです。

主治医にご相談ください。

唾液を減らす 唾液腺のアイスマッサージ

先ほどから、唾液は働きがたくさんある大事なものだと言ってきました。

唾液を減らす方法を紹介するのは、矛盾していますが、嚥下障害で唾液がうまく飲み込めず、よだれが多すぎて、本当に困っているケースがあります。

そういう方のための最終手段です。

先ほど、紹介した大きな唾液腺、耳下腺・顎下腺・舌下腺を皮膚から冷やし、唾液の分泌を抑制します。

「アイスクリッカー」という専用の器具があります。

定価1万6千円と高価なので、ビニール袋に氷を入れて、代用できます。

日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会が出している、訓練法まとめ(2014年版)にも載っています。

唾液腺のアイスマッサージ

意義

唾液腺上の皮膚をアイスマッサージすることにより、唾液を減少させる。

主な対象者

流涎(りゅうぜん=よだれのこと)の多い患者、絶えず唾液でむせている患者

具体的方法

寒冷刺激器(アイスクリッカー)に氷、水を入れる。寒冷刺激器がない場合はビニール袋に氷を入れて代用することが可能。唾液腺(耳下腺、顎下腺、舌下腺)上の皮膚に寒冷刺激器を当て、回すようにしてマッサージする。一箇所につき10~15秒間マッサージする。1クール5~10分、皮膚が軽く発赤するくらいまで行う。1日3クール行う。皮膚が濡れた場合は乾いた布でよく拭き取る。冷たすぎて耐えられない場合は時間を短くして行う。

注意点など

効果が出るまで2~3週間かかることが多く根気よく続ける。2~3週間後に効果を確認する。長時間同じところに当て続けない(1時間以上同じところに当てていて凍傷につながった例あり)終了後皮膚の状態を観察する。患者が嫌がる場合は無理に行わない。急に流涎が増えた場合は、脳卒中再発や口腔内疾患などの原因がないか確認する。

唾液を持続的に吸引する

ALS等の神経難病の方で、飲み込みの力が極端に低下し、唾液の嚥下がほとんどできなくなってしまうケースがあります。

早期であれば、唾液嚥下練習をしますが、病気が進行していくとそれも難しくなります。

唾液嚥下がほぼできないような方にオススメするのが、持続吸引ポンプです。

口腔内に入れたチューブから、弱い圧で吸引をし続けることができます。

コンセント式と乾電池式とがあります。

設置型のコンセント式です。

携帯型の乾電池式です。

吸引器チューブは予備があるとよいですね。

持続吸引ポンプと「メラ唾液持続吸引チューブ」とセットで使うとさらに唾液の処理がしやすくなります。

チューブの先がうずまき状になっており、口腔内に留め置きやすくなっています。

メラ唾液持続吸引チューブは、一般に市販されていないので、病院や訪問看護ステーション等にご相談下さい。

私が担当していたALSの患者さんは、唾液嚥下が徐々に難しくなり、タオルで口を押えたり、ティッシュをくわえて唾液を吸わせたりされていました。

手がだんだんと不自由になり、押えたり、拭くことも難しくなりました。

持続吸引ポンプに出会って、吸引を頼む回数がぐっと減り、唾液処理がものすごく楽になったと言われていましたよ。

まとめ

よだれの原因

- 口腔内・顔面(口唇やあご)の感覚が低下している

- くちびるが閉じられない

- 舌の動きがよくない(送り込めない)

- 唾液が飲み込めない

- 姿勢がよくない(唾液が飲み込める姿勢でない)

よだれの対策

- よだれを意識する

- 唾液嚥下(唾液の飲み込み)を意識する

- 唾液が飲み込める姿勢を作る

- 唾液を減らす 口腔の不随運動の治療

- 唾液を減らす 唾液腺のアイスマッサージ

- 唾液を持続的に吸引する

昔から「唾液の多い高齢者は長生きする」ということばがあったそうです。

唾液が多いことは本来、いいことなんですね。

最も効果的なよだれの対策は、唾液をうまく飲み込めるようにすることです。

飲み込みやすい方法は個人によって違う場合があります。身近な言語聴覚士に相談してみてくださいね!

参考図書

「だ液は健康を守る”まほうの水” カミカミおもしろ だ液学」 岡崎好秀著

子どもむけの本ですが、非常にわかりやすく、勉強になりました。

よろしければこちらも参考に!

鼻からごはん粒が出る!食事中に鼻水が出る!でお困りの方に!

むせたときの対処法について知りたい!

誤嚥していても誤嚥性肺炎にならなければいいんじゃないの?

コメント

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]