STツムジ@介護分野です。

日々、在宅を訪問して、言語や嚥下のリハビリテーションを担当しています。

バリアフリー2018に行ってきました第7報です。

北野病院 耳鼻咽喉科 金丸眞一医師によるセミナー

「認知症をもたらす難聴の最新医療と人工聴覚機器の最前線」を聞きました。

北野病院 耳鼻咽喉科とは

病院のホームページを見てみました。

当科では現在耳鼻咽喉科領域で扱われるほとんどすべての疾患を治療対象とするだけでなく、再生医学を臨床に応用した頭頸部領域の再生医療を世界に先駆けて行っています。

北野病院ホームページより引用

金丸医師も、人工内耳の手術の際、側頭骨の再生術が受けられるのは、北野病院の特徴だとお話しされていました。(再生術を受けると側頭骨がベコベコしなくて済むそう)

再生医学を積極的に取り入れている病院のようです。

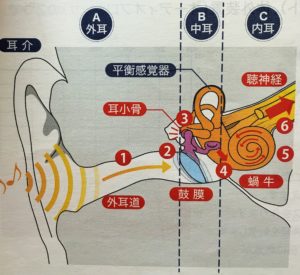

耳の構造

耳は、外耳、中耳、内耳の3つの部分から構成されています。

以下 京都メディカルコンサル セミナー資料より引用

一般に「耳」と認識しているのは、外側に見えている耳介部分だけの場合が多いのですが、耳の中は複雑な構造になっており、奥の内耳まで含めて「耳」です。

A外耳:外から見える部分の耳介・耳の穴の部分の外耳道

B中耳:鼓膜・3つの耳小骨(ツチ・キヌタ・アブミ骨)

C内耳:かたつむりの殻のような蝸牛・前庭、三半規管といった平衡感覚器・聴神経

きこえの仕組み

- 音が外耳道を通って、鼓膜へ届く

- 鼓膜は太鼓の皮のように音に振動する

- 振動が耳小骨を伝わり、蝸牛へ

- 蝸牛のなかのリンパ液に振動が伝わる

- リンパ液の振動で、蝸牛のなかの有毛細胞が動く

- 有毛細胞の揺れが小さ電気信号に変換され、脳神経へ

- 電気信号が聴神経から脳へ

- 脳の聴覚をつかさどる部分が音として解釈

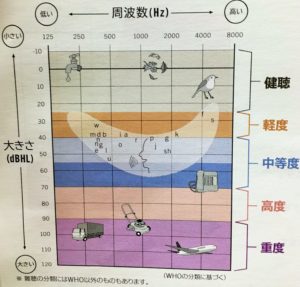

きこえの程度

聴力検査では、きこえの程度を表すオージオグラムが用いられます。

オージオメーターという器械から様々な大きさの音を出して、どれくらい小さな音まで聞こえるかを測定。

音の高さは周波数(Hz=ヘルツ)音の大きさはデシベル(dB)で表します。

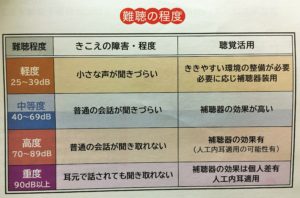

難聴の程度と種類

難聴の程度は、軽度・中度・高度・重度に分けられます。

軽度 25~39dB

中度 40~69dB

高度 70~89dB

重度 90dB以上

聴こえの程度によって、聴覚活用の方法が異なります。

難聴の種類

・伝音難聴 外耳から中耳の問題で起こる

外耳道に耳垢がびっしり詰まっている・鼓膜が破れている・中耳炎で水が溜まっている

などの理由で起こります。

・感音難聴 内耳以降の問題で起こる

音が聴こえない(小さくしか聴こえない)だけでなく、音が歪んで不明瞭になるため、感音難聴は補聴器で音を大きくするだけでは、聴こえの改善に効果があまり期待できません。

高度の感音難聴あるいは聾の方には人工内耳の装用で効果がある場合があります。

・混合難聴 伝音難聴+感音難聴の両方

難聴による脳への影響

聴神経を伝わってきた側頭葉の大脳の聴覚野と呼ばれる部分に達します。

脳細胞は使わないと血流が供給されなくなり、萎縮していきます。

つまり、音が入らない状態が続くと聴覚野が萎縮するということがいえます。

自分の聞こえている限界が自分が生きている世界

加齢性難聴は徐々に進行するため本人も自覚しづらく、見えにくい障害で周囲から理解されにくいため、気づいた時には進行してしまっていることが多いのです。

難聴が進むとコミュニケーションをとるのが億劫になってきます。

その結果

- 注意力の低下

- 記憶の低下

- 引きこもり、孤立

- 憂鬱、ストレス、いらだち

が起きてきます。

社会との関わりが減ると、認知機能の低下やうつ傾向につながります。

聴力の低下が認知機能低下に関連することはさまざま国内外の研究でも示されています。

早めに補聴器等で脳に音を届けて、認知機能低下を防ぐことが大切です。

「自分から世界を小さくしていませんか?

自分の聞こえている限界が自分か生きている世界です。

難聴をそのままにしておくことは自分自身が損をしています。

生きる世界を広げるために勇気を出して、補聴器を使ってみましょう」

金丸医師が会場に問いかけていました。

世界に先駆けて行っている 鼓膜再生療法

鼓膜再生療法は金丸医師が世界に先駆けて行っている新しい再生医療。

保険適応外のため、自費診療です。

鼓膜再生療法とは鼓膜穿孔(鼓膜に穴が開いた状態)への処置です。

処置方法は

鼓膜の穴のふちに点々と傷をつける

⇒bFGF製剤を浸み込ませたスポンジを穴につめ、2種類の生体接着剤を振りかける

(bFGF製剤とは、熱傷(やけど)等の創傷治療に使われる薬)

鼓膜の穴の大きさによって、処置は10~30分程度、外来通院で可能。

3週間後にかさぶたをとると鼓膜が生えていますとセミナーでは手術前後の画像が流されました。

「自分の鼓膜だからきれいにふさがります」と金丸医師。

最初にできた鼓膜は本来の鼓膜より厚みがあるのですが、徐々に薄くなっていく。

国内で鼓膜再生療法が受けられるのは、北野病院と金井病院だけだそうです。

手術については金井病院、鼓膜再生外来のホームページにも載っています。

鼓膜は中耳炎や外傷などいろいろな原因で破れることがあります。多くの場合は自然に治ってしまいますが、場合により穴が開いたまま塞がらないことがあります。現在、これを治療する方法のほとんどが手術的治療法になります。

手術としては鼓膜形成術や鼓室形成術が一般的です。これらの治療法は、外切開といってどうしても皮膚を切る必要があるのと、鼓膜の材料となる組織を採る必要があります。また、入院や安静、頻繁な外来通院が必要となります。さらに、すべての手術がうまくいくわけではありませんし、術後の後遺症が生じかえって悪くなる場合もあります。

金井病院ホームページより引用

鼓膜再生療法の特徴

- 従来の手術のような皮膚切開や自己組織の採取が不要

- 外来での処置のみで、入院や頻回の通院が不要

- 鼓膜穿孔(鼓膜の穴)の大きさや原因に関わりなく可能

- 正常な鼓膜の再生が可能

- 聴力の改善が期待できる

鼓膜再生療法のメリット=「手術をしなくても鼓膜が再生して聴こえを取り戻せる」

金井病院でも、鼓膜再生療法は金丸眞一医師が実施されているようですよ。

金井病院 鼓膜再生外来のホームページ

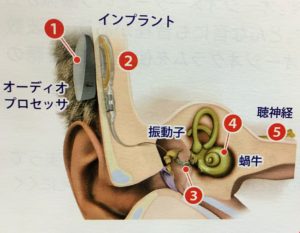

2017年3月から保険適応 人工中耳

伝音難聴または混合難聴に適応。

人工内耳のしくみは、周囲の音を機械的な振動に変換し、中耳の構造を直接刺激するというもの。

①音を拾い、信号に変え、インプラントに伝える

②信号に従って振動子を動かす

③振動子は蝸牛に振動を伝える

⓸蝸牛は振動を電気的な刺激に変換

⑤蝸牛から聴神経を通じて脳に刺激が伝わる

人工中耳のオーディオプロセッサとインプラント。

オーディオプロセッサを頭のなかに埋め込んだインプラントと磁石でくっつけます。

振動子は蝸牛の出口付近にある正円窓に埋め込みます。

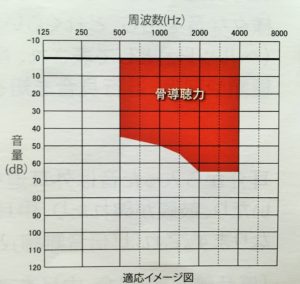

人工中耳適応のオージオグラムだそうです。

2017年3月の保険適応後、金丸医師は5人に埋め込む術を行い、大変聴こえが良好になったとお話しされていました。

人工内耳は聴き取りのリハビリが必要

高度感音性難聴に適応。

補聴器の装用効果が不十分な方の聴こえを補助する医療機器。

人工内耳は手術をしただけでは、不十分。

最低3か月程度の、聴き取りの練習が必要です。

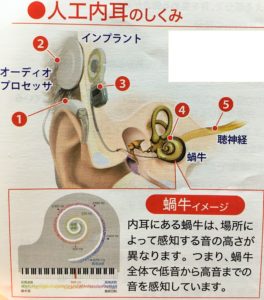

①音をマイクで拾い、信号に変える

②信号をインプラントに伝える

③信号をもとに、刺激パルスを作る

④蝸牛に挿入した電極で聴神経を刺激

⑤蝸牛から聴神経を通じて脳に刺激が伝わる

人工内耳システムは体内装置(インプラント)、体外装置(オーディオプロセッサ)の2つで構成される。

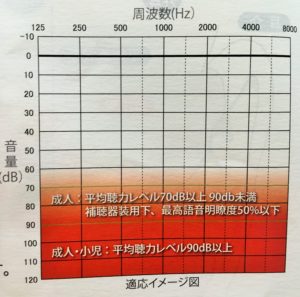

人工内耳の適応イメージのオージオグラム。

人工内耳の現状

人工内耳は、プロトタイプ開発されて40年。

製品ができて35年が経過。

世界30万人が装着しており、近年は中国の伸びが大きい。

日本でも約1万人が装着。

日本は早く認可されたわりには、数は少ない。

アメリカでは700万円、ドイツでは800万円程度かかる。

日本では400~500万円だが、保険でカバーできる。

ただし、身体障害者手帳の3級以上が必要。

人工内耳は表面の体外装置(オーディオプロセッサ)を交換すれば、機器の進化についていける。

お問い合せ先

北野病院

「北野病院を受診される場合には、他医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をご準備いただき、当院の地域医療サービスセンターを通して診察の予約をお申込みください」

〒530‐8480

大阪市北区扇町2‐4‐20

公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院

TEL:06‐6312‐1221(代表)

FAX:06‐6361‐0588

金井病院

「受診希望の方は代表電話・FAXにお問い合せください。他院の紹介状がなくても受診できます」

〒613‐0911

京都市伏見区淀木津町612‐12(京阪本線「淀駅」下車)

医療法人 淀さんせん会 金井病院

鼓膜再生外来 金丸眞一医師(完全予約制)

第1・3・5金曜日、第2・4土曜日

9~12時(受付8時半~11時半)

まとめ

耳鼻咽喉科の医師または言語聴覚士が医学診断と聴覚検査の結果をもとに、

人工聴覚機器が有効な治療法となるか診断します。

聴こえを改善するための新しい技術や機器が開発されてきています。

適切に選択のために専門家がいる耳鼻咽喉科医の診察を受けましょう。

バリアフリー2018報告記事は他にも。

よろしければどうぞ。

介護ベッドの基礎知識も含めた誤嚥予防機能つきのベッドの情報、第1報はこちら。

ベッドで食事を自分で食べる方にオススメの介護用ベッドの情報、第2報はこちら。

お寿司も!おせちも!日本ケアミールのムース食の情報、第3報はこちら

両手を自由に使いたいという声に応えたハンズフリー型人工喉頭 第4報はこちら

パーキンソン病のすくみ足をレーザー・音でサポートするQピット 第5報はこちら

http://hidaritsumujist.com/2018/05/07/qpitto-sukumiasi/

いま履いている靴につけられる認知症徘徊感知機器 iTSUMO 第6報はこちら

コメント