STツムジ@介護分野です。

私は訪問STを始めて10年になります。

在宅で言語聴覚士として嚥下障害の方をたくさんみてきました。

経験を通して断言できること。

在宅での嚥下リハビリテーションで最も大変なのは、リスク管理です。

訪問を始めたときも今もそれは同じです。

病院勤務がツライと嘆く友人のSTたちに訪問の仕事を勧めるのですが、

みな口をそろえて

「在宅の嚥下はリスクが高いからイヤ」

「医師や看護師がいない場所で一人で嚥下を見るのは不安が大きい」と言います。

確かに病院でしか働いたことがないSTからすれば、訪問STは医師や看護師といった後ろ盾のない「丸腰」状態に見えるかもしれません。

でも、最大限のリスク管理をしていれば、決して怖がりすぎる必要はありません。

私が考える嚥下のリスク管理のポイントは以下の7つです。

- 嚥下の方針統一ができていること

- 訪問リハビリテーションにおける嚥下訓練についての臨床上の注意を守ること

- 事前情報を十分に収集すること

- 緊急時(誤嚥・窒息)の対応ができること

- 必要に応じ、VE・VF検査ができる環境を整えること

- 嚥下直接練習への同意書をいただくこと

- 保険へ加入すること

訪問ならではのポイントが多いと思います。

ただ、訪問だけでなく、誤嚥のリスクが高い方が利用されるデイサービスやショートステイ、施設、訪問介護でも応用できます。

1つずつ見ていきます。

1.嚥下の方針統一ができていること

7つのなかで最重要ポイントは、ずばり、方針統一です。

ご本人・ご家族・主治医・ケアマネージャー・訪問看護師・リハビリ職・ヘルパー・デイサービス先・ショートステイ先等、関わる全ての人のあいだで、嚥下についての方針が統一されている必要があります。

方針は様々で、ひとりひとり違います。

- 極論、死んでもいいから食べたいものを食べる。

- 胃ろうはあるが、誤嚥のリスクは覚悟のうえ、少量を楽しみ程度に食べる。

- 胃ろうは希望しない。経口摂取での栄養は不十分でも、食べられるだけにとどめる。

- STが来たときだけ、味を楽しむ程度にとどめる。

- 今度、誤嚥性肺炎になったら、経口摂取は中止する。

方針は、ご本人・ご家族の希望と、リスクを天秤にかけて、どちらをどのように優先するか、十分に話し合って決めておくことが大事です。

方針が決まっていれば、細かな変更(姿勢の変更、何をどの程度食べるか等)はSTに任せてもらえることが多いです。

特に主治医とは、密に連絡を取り合える関係ができていると進めやすいです。

主治医と直接連絡を取り合わず、あいだにケアマネージャーが入ってくれる場合もあります。

方針が共有されていれば、関わるスタッフ全員の目で、利用者さんの少しの変化を見逃さずに済みます。

緊急ではないけど共有したい情報は利用者さん宅に連絡ノートをおかせていただく方法をとっています。

食事の注意点は書面にして掲示し共有します。

嚥下障害対応 食事の注意点「伝わるはり紙」のポイント6つ

でも書きました。

デイサービスやショートステイを利用中であれば、ケアマネージャーを通して、書面を渡してもらいます。

一番確実な伝達方法は利用中にデイサービスに書面を持っていき、直接伝えることですけどね。

2.訪問リハビリテーションにおける嚥下訓練についての臨床上の注意を守ること

2006年に日本言語聴覚士協会学術研究部摂食・嚥下小委員会から出された、訪問リハビリテーションにおける嚥下訓練についての臨床上の注意があります。

これは確実におさえておきましょう。

訪問リハビリテーションにおける嚥下訓練についての臨床上の注意

禁忌事項

- 経口摂取開始、レベルアップを単独で判断すること

- 指示なしに吸引、バルーン拡張訓練をすること

- 疲労、拒否の訴えがあるときに実施すること

- 呼吸訓練を長時間(3分以上)続けること

- 予後などについて、家族の質問に医師への確認なく答えること

必ず行うこと

- 訓練開始にあたって医師の指示を受ける

- 訓練内容変更やレベルアップの際は医師に相談し、指示を受ける

- 医師および関連職に評価結果、訓練状況を報告する

- トラブルや体調不良など、変化があった場合、迅速に医師、看護師に連絡する

- 直接練習前後のバイタルチェックを行う

「嚥下訓練は医師の指示の元」というのは、病院と同じです。

1でも書きましたが、ある程度STの裁量にまかされている場合も、食事回数や条件の変更時は必ず主治医に相談・報告しています。

3.事前情報が十分に収集できていること

病院でSTを受けていた方であれば、多くの場合はケアマネージャーさんを介して、退院時報告書やVE・VFの検査結果報告書をいただくことができます。

病院でどのような評価をされて、どんな練習をして、今の状態にあるのか。

過程を知ることで、今後の状況をある程度予測できるようになります。

報告書の内容を把握して、訪問に臨みます。

特にVE・VFの評価は重要です。

実際、私が経験したことですが、病院からいただいた報告書にVEを実施したと書いてあったのに、その評価が全く記載されていないケースがありました。

利用者さん・ご家族・ケアマネージャーに聞いても、検査を受けたことは覚えているが、結果の説明が直接されていない(もしくは聞いたけど理解されていない)様子でした。

仕方なく、病院の連携室を通して、担当していた病院STに問い合わせたことがあります。

詳しい検査結果を送って下さいました。(あるなら最初から送ってくれればいいのに!)

検査を実施した方なら、最低でも、誤嚥の有無、不顕性誤嚥の有無程度の情報は持っておきたいものです。

必要な情報がなければ、病院に問い合わせることも時には必要です。

4.緊急時(誤嚥・窒息)の対応ができること

当然ながら、最大のリスク管理は誤嚥・窒息させないことです。

でも、完全に防ぐことはできません。

どんなに気を付けても、誤嚥も窒息もするときはします。

大事なのは、誤嚥・窒息してしまったときに適切な緊急時対応ができるかどうかです。

誤嚥時、吸引技術は必須でしょう。

口腔・咽頭だけでなく、鼻腔からの気管内吸引の技術がほしいところです。

肺理学療法の技術も学んでおくとよいです。

想像してください。

目の前で利用者さんが窒息したとします。

まず、何をしますか?

・

・

・

119番に電話です。救急車を呼びます。

窒息物の除去を試みながら、電話が最優先です。

周りにお願いできる人がいれば、手分けしてもいいですが、在宅であれば、自分一人で対応する可能性が高いです。

救急車の現場到着所要時間は全国平均で8.6分(平成28年12月消防庁の発表による)

待つあいだに、ハイムリッヒ法、背部打叩法等で窒息物を除くことを試みます。

もし、救急車が到着したときに、呼吸が戻っていれば、それはそれでいいのです。

窒息時の対応法についてはこちらに詳しく書いています。

ご家族や主治医・ケアマネージャーの、緊急時の連絡先を把握していますか?

また、救急車を呼んだとき、既往歴・内服中の薬等の利用者さんの状況をその場で伝えることができますか?

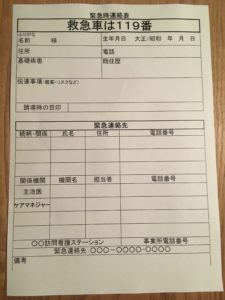

緊急連絡票です。

氏名・生年月日・住所・電話・基礎疾患・既往歴・伝達事項(内服状況)・誘導の目印・緊急連絡先(家族複数名・主治医・ケアマネージャー・事業所の緊急連絡先)を載せています。

意外と盲点だなと思うのは、住所ですね。

利用者さん宅の住所は○○町〇丁目くらいまでは覚えていても、正確な番地までは覚えていないことが多いです。

記入して、利用者さんの同意をいただき、部屋に貼らせていただいています。

自分1人しかいなければ、窒息物の除去を試みながら、救急車を誘導するための電話対応もしなければなりません。

可能な限りの事前準備が大事です。

携帯電話の紛失の可能性を考え、個人情報保護の問題から、緊急連絡先の電話番号を携帯電話に入れない方がいいという意見もあります。

先日、訪問中に嚥下障害の利用者さんが食事中に嘔吐されました。

むせなし、バイタル変化なし、胸の音も問題なし、ご本人はけろっと平気な様子ではありましたが、その場で連携している訪問看護ステーションと主治医に電話をしました。

本当の緊急事態ではなかったのですし、ご家族もいらしたのですが、やはり冷や汗をかき、焦りました。

こういった経験をすると、やはり緊急連絡先は、携帯電話に登録しておくべきだとあらめて思いました。

「心臓マッサージをしなければならないほどの緊急事態に1人で対応する」ことを想像したら、個人情報より一刻でも早く連絡することが優先されるのではないでしょうか。

5.必要に応じ、VE・VF検査ができる環境を整えること

VEとは嚥下内視鏡検査で在宅でも受けられます。

VFは嚥下造影検査は病院でしか受けられません。

誤嚥・不顕性誤嚥の有無、喀出力等を客観的に評価する検査です。

全く食べていない状態から経口摂取を開始する場合はVE・VF検査は、必須です。

食事の形態を上げる場合も可能な限りした方がいいと思います。

口腔内の状態・運動の様子・唾液嚥下等で、ある程度、経口摂取が開始か、食形態アップが可能かの判断はつきます。

が、あらゆるリスクを想定すると、万が一のときに、自分を守ってくれるのは「客観的な評価」だと思います。

VEは医師・歯科医師が往診して、在宅でできるケースが増えてきました。

病院へ行かなくてもよく、普段の姿勢、食べ方、食べ物を評価できる点で有効です。

介護者やケアマネージャー等も気軽に立ち会うことができます。

連携できる医師・歯科医師を見つけておくと心強いですね。

主治医から実施する医師・歯科医師に診療情報提供をしていただく等、手続きが必要になります。

VEよりVFの方がメリットが大きい場合は、外来でVFがとれる病院を探しましょう。

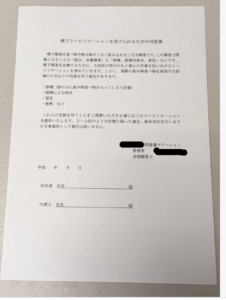

6.嚥下直接練習への同意書をいただくこと

訪問STで関わる嚥下障害の方は、非常にリスクの高い方が多いです。

病院で「積極的に食べることを勧められません。家に帰ってから、自分の(家族の)責任で食べてくださいね」と言われているような方もいます。

私は以前い勤めていた病院からの訪問リハビリでもそうでしたが、現在の訪問看護ステーションでも、嚥下の直接練習を行う場合には、同意書をいただいています。

特に嚥下障害の場合は生死に関わる問題に発展する可能性もありますので、同意書に事前にサインをいただいておくべきです。

また、直接練習の際、基本的にご家族が介助して、STは助言・指導のみ行うことをお願いする場合もあります。

嚥下の同意書はリスクの高い方が利用されるデイサービスやショートステイ、施設、訪問介護でも応用できるのではないでしょうか。

医師が不在の環境であれば、どこでも当てはまると思います。

7.保険へ加入すること

日本言語聴覚士協会に加入している場合は、協会が団体として加入しているので、損害責任保険の基本補償は正会員入会時に自動的に加入となります。

基本補償とは、対人賠償補償、人格権侵害補償を言います。

しかし、誤嚥・窒息事故では訴訟のリスクが非常に高いのです。

個人で保険に加入しておけばより安心ですね。

「お家で長年全く食べられなかった人が、ちょっとだけど食べられるようになった」

「ミキサー食しか食べてはいけないと言われていた人が、きざみ食を食べられようになった」

訪問の言語聴覚士の嚥下障害への対応は大変やりがいがある分野です。

万全のリスク管理をして備えておけば、安心ですね。

コメント

[…] […]

[…] […]